地质灾害防治措施

崩塌灾害防治的工程措施:

1、拦挡:对中、小型崩塌可修筑遮挡建筑物或拦截建筑物。拦截建筑物有落石平台、落石槽、拦石堤或拦石墙等,遮挡建筑物有明洞、棚洞等。

2、支撑与坡面防护:支撑是指对悬于上方、可能拉断坠落的悬臂状或拱桥状等危岩采用墩、柱、墙或其组合形式支撑加固,以达到治理危岩的目的。对危险块体连片分布,并存在软弱夹层或软弱结构面的危岩区,首先清除部分松动块体,修建条石护壁支撑墙保护斜坡坡面。

3、锚固:板状、柱状和倒锥状危岩体极易发生崩塌错落,利用预应力锚杆(索)可对其进行加固处理,防止崩塌的发生。锚固措施可使临空面附近的岩体裂缝宽度减小,提高岩体的完整性。

4、灌浆加固:固结灌浆可增强岩石完整性和岩体强度。一般先进行锚固,再逐段灌浆加固。

5、疏干岸坡与排水防渗:通过修建地表排水系统,将降雨产生的径流拦截汇集,利用排水沟排出坡外。对于滑坡体中的地下水,可利用排水孔将地下水排出,从而减小孔隙水压力、减低地下水对滑坡岩土体的软化作用。

滑坡灾害防治的工程措施

1、排除地表水和地下水:滑坡滑动多与地表水或地下水活动有关。因此在滑坡防治中往往要设法排除地表水和地下水,避免地表水渗入滑体,减少地表水对滑坡岩土体的冲蚀和地下水对滑体的浮托,提高滑带土的抗剪强度和滑坡的整体稳定性。

2、减重与加载:通过削方减载或填方加载方式来改变滑体的力学平衡条件,也可以达到治理滑坡的目的。但这种措施只有在滑坡的抗滑地段加载,主滑地段或牵引地段减重才有效果。

泥石流灾害防治的工程措施

1、跨越工程:在泥石流沟上方修筑桥梁、涵洞跨越避险工程,使泥石流有排泄通道,又能保证道路的畅通。

2、穿越工程:在泥石流下方修筑隧道、明硐和渡槽的穿越工程,使泥石流从上方排泄,下方交通不受影响。这是通过泥石流地区的又一种主要工程形式,对于隧道、明洞和渡槽设计的选择,总的原则是因地制宜。

3、防护工程:对泥石流地区的桥梁、隧道、路基及重要工程设施修筑护坡、挡墙、顺坝和丁坝等防护工程,从而抵御泥石流的冲刷、冲击、侧蚀和淤埋等危害。

4、排导工程:修筑导流堤、急流槽、束流堤等排导工程,改善泥石流流势、增大桥梁等建筑物的排泄能力。

5、拦挡工程:修筑拦砂坝、固床坝、储淤场、支挡工程、截洪工程等拦挡工程,控制泥石流的固体物质和雨洪径流,削弱泥石流的流量、下泄量和能量,以减缓泥石流的冲刷、撞击和淤埋等危害。

扩展资料:

诱发地质灾害的因素主要有:

1、采掘矿产资源不规范,预留矿柱少,造成采空坍塌,山体开裂,继而发生滑坡。

2、开挖边坡:指修建公路、依山建房等建设中,形成人工高陡边坡,造成滑坡。

3、山区水库与渠道渗漏,增加了浸润和软化作用导致滑坡泥石流发生。

4、其它破坏土质环境的活动如采石放炮,堆填加载、乱砍乱伐,也是导致发生地质灾害的致灾作用。

参考资料来源:百度百科——地质灾害防治

地质灾害减灾工程管理

3.5.1地质灾害防治立法与依法管理

(1)国家和省级地质灾害防治管理办法、条例陆续颁布施行

自1993年以来已经发布实施了一些有关地质灾害防治的工作意见或管理办法等,如《关于加强地质灾害防治工作意见》、《地质灾害防治管理办法》等。2003年11月19日,国务院第29次常务会议通过了《地质灾害防治条例》,以国务院令第394号公布,自2004年3月1日起施行,标志着我国地质灾害防治工作进入了法制化管理的轨道(参见附录1)。

一些省(区、市)还颁布实施了本省的有关地质环境保护和地质灾害防治条例,使地质灾害防治工作纳入法制化轨道。如:河北、四川、湖北3省颁布实施了省地质环境管理条例,吉林、山西两省颁布实施了本省的地质灾害防治条例,甘肃、云南、新疆、湖南4省(区)颁布实施了本省的地质环境保护条例。1995年以来,湖北、湖南、宁夏、天津、贵州、海南、浙江、河南、广西、江苏、安徽、黑龙江、江西、辽宁、重庆、陕西等16省(区、市)颁布实施了省地质灾害防治管理办法;西藏自治区颁布实施了地质灾害防治管理暂行办法;陕西省还颁布了防御与减轻滑坡灾害管理办法(参见附录2)。

(2)国家和省级地质灾害防治规划(纲要)工作已陆续完成,部分规划已颁布实施

1993年颁布实施的《全国地质灾害防治工作纲要》是我国最早的地质灾害防治工作规划文件,对指导我国地质灾害防治工作发挥了重要作用。近几年来,党和政府更加重视规划工作,国务院和国土资源部已经颁布实施了一些全国性的或重大工程有关的规划,如《中国21世纪初可持续发展行动纲要》、《“十五”国土资源生态建设和环境保护规划》、《地质灾害防治工作规划纲要(2001年—2015年)》、《国务院关于三峡库区地质灾害防治总体规划的批复》、《三峡库区地质灾害防治总体规划(简本)》、《长江三角洲(长江以南)地面沉降防治规划》等(表3.17)。

表3.17与地质灾害防治有关的国家、省级规划一览表

大部分省级地质灾害防治规划已经编制完成送审稿,正在报批过程中。浙江、河南两省地质灾害防治规划已报省计委和省国土资源厅批准,并颁布实施。

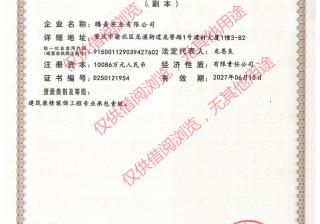

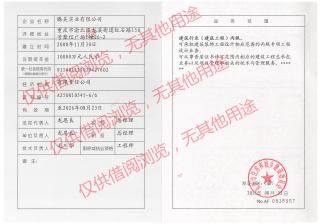

3.5.2专业队伍与资质管理

一批地质灾害工程治理专业队伍已经形成。从1993年开始,先后颁布实行了《地质灾害防治工程勘查-设计单位资格管理办法(试行)》、《地质灾害防治工程监理单位资格管理办法(试行)》、《地质灾害防治工程施工监理办法(试行)》、《地质灾害防治工程勘查、设计、监理、施工单位资格管理办法实施细则(暂行)》、《地质灾害防治工程施工单位资质管理办法》等(表3.18)。目前已有铁道、建设、煤炭、水利、电力、交通、化工、有色、冶金、建材、地矿11个行业所属的400多个单位获得地质灾害防治工程勘查、设计、施工、监理资质等级证书。

表3.18地质灾害防治工程管理办法一览表

地质灾害勘查治理技术规程规范编制工作已经起步。目前已经出版的有《地质灾害勘查指南》(刘传正主编,2000)、《长江三峡工程库区滑坡防治工程设计与施工技术规程》(殷跃平,2001)等。

此外,举办了多期地质灾害防治监理工程师培训班和地质灾害防治工程设计培训班,培训了一大批地质灾害防治的管理人才和专业技术人才。

3.5.3运行机制与经费投入

地质灾害的诱发因素可区分为两个方面:一方面,是不可抗力的自然因素造成的,如汛期强降雨引起的突发性地质灾害(泥石流、滑坡、崩塌等);一方面,是人为建设活动引发的,如兴建水利工程、架桥、修路引发的地质灾害(滑坡、塌陷等)。据此确定地质灾害防治费用承担方。我国地质灾害治理的实际运行过程如下:

(1)国家和地方政府地质灾害治理投资沿革

在1998年机构改革前,国家设有地质灾害防治专项资金,由原国家计委管理,每年5000万元,用作地质灾害勘查、治理费用,按中央政府投资1/3、地方政府投资2/3,贫困地区中央政府投资不超过1/2的原则执行。1998年机构改革时,有关职能从原国家计委转入国土资源部,因原地质灾害防治专项资金中含有有色、冶金等行业的地质灾害防治资金,中央财政不再单列“地质灾害防治专项资金”,而将其并入全国国土资源大调查资金(每年10亿元左右)中作为“地质灾害防灾预警工程”子项,每年约1亿元左右资金。主要用于地质灾害调查、勘查、监测工作,少部分用于地质灾害治理工程建设。

中央财政取消“地质灾害防治专项资金”后,各地也不再设专项资金,实践中,不同程度地影响了地质灾害防治工作的正常进行。2001年5月12日,国务院办公厅转发国土资源部、建设部“关于加强地质灾害防治工作意见的通知”(国办发[2001]35号)中要求“地方各级人民政府要将地质灾害防治资金列入年度计划和预算,确保潜在的地质灾害得到及时调查、勘查和治理”。一些地方政府通过地方法规、规章或者发布文件,在地方财政中陆续恢复设立“地质灾害防治专项资金”。目前,黑龙江、河北等13个省已经设立了地质灾害防治专项资金。云南、四川等地质灾害多发省,每省每年平均安排1200万元左右的资金,用于地质灾害调查、勘查、监测、治理。

因此,根据全国和当地地质灾害分布特点和经济发展水平,对于因自然因素造成的地质灾害的防治经费,笔者认为应当在划分中央和地方事权和财权的基础上,分别列入中央和地方有关人民政府的财政预算。

(2)部分省(区、市)地质灾害治理投资情况

云南:1998年、1999年、2001年地质灾害治理总投资6345万元,其中中央财政投资1900万元,占总投入的30%。

重庆:从1991年至1996年,建设部、国家计委每年补贴3500万元;从1999年至2003年,国家计委每年匹配1750万元;从2000年至2004年,财政部每年匹配1750万元和重庆地方政府匹配资金13847万元,共治理地质灾害24处。各级人民政府及企业单位共同完成地质灾害勘查治理100余处。

湖南:1998年至2000年期间,中央和省政府共开展地质灾害防治项目45项,总投资3026万元,其中国家投资1446万元,占总投入的48%。

广西:1998年以来,共投入地质灾害防治经费3730万元,其中地方自筹治理经费3190万元,占治理总投入的85.5%。广西资源县大塘湾滑坡的治理、平乐县云盘岭滑坡的治理、龙胜县龙塘界滑坡的治理共投资1611万元,其中国家投资540万元,占总投资的34%;平均每个项目总投资537万元,其中国家投资180万元。广西凤山县第二小学危岩体的治理、柳州市马鞍山公园危岩体的治理、柳州市笔架山危岩体的治理共投资176万元,全部资金由地方自筹解决,平均每个项目投资60万元。广西主要公路干线地质灾害防治21处,共投资1690万元,全部资金由地方自筹,平均每处投资80万元。

贵州:目前,贵州省人民政府对于地方各级财政匹配经费已明文规定了一个固定比例,即治理经费在20万元以下的,原则上由县级财政承担;20万元至50万元的,原则上由地、县两级财政共同承担;50万元至100万元的,由省、地、县三级财政按35%,35%,30%的比例共同承担;超过100万元的,向国家申请立项支持,不足部分仍由省、地、县三级财政按上述比例共同承担。

福建:经过近几年的努力,福建省国土资源厅开辟了多种资金渠道。一是福建省财政每年安排地质灾害防治专项资金(2001年安排100万元,2002年安排200万元);二是中央财政补贴资金(3年来国土资源部共投资550万元);三是部门专项费用(包括地质灾害调查费用等);四是地方财政配套资金;五是民众(台港澳同胞)集资等。

江西:几年来先后对景德镇市马鞍山电视发射台山体滑坡等8处滑坡、泥石流灾害进行了工程治理,共投入治理资金1200万元,其中地方出资650万元。

湖南:1998年至2000年期间,开展了会同县城中心街滑坡治理等45个国家和省补助资金的地质灾害防治项目,国家和省总投资3016万元,平均每个项目投资67万元。其中国家补助1446万元,省补助资金1580万元。国家补助经费占总投资的48%。

(3)人为活动引发的地质灾害治理实践

实践中,进行铁路、公路、水库等工程建设,在相应的技术规范中,均有对地基、周围的边坡等进行治理的要求。建成后,因发生地质灾害阻断交通、影响工程设施安全或者正常使用的,由建设单位负责治理。在三峡工程地质灾害防治资金由起初的6亿元增加到40亿元,也是从三峡建设资金中安排。

地质灾害减灾工程需要巨大的资金投入,其治理范围也与一个国家经济社会发展水平相联系。同时,由于我国地质灾害防治工作缺乏统一的规划,过去实践中存在各自为政,工作交叉重复或者空白遗漏,造成人力物力大量浪费的情况。特别是汛期地质灾害应急资金,随意性较大。

地质灾害防治工作概况

党和政府非常重视地质灾害防治工作,特别是自1988年原地质矿产部门履行“对地质环境进行监测、评价和监督管理”职能以来,各级地矿部门采取了一系列措施,加强对地质灾害防治的监督管理;1998年国土资源部成立后,始终将地质灾害防治作为工作重点之一,进一步加强对地质灾害的调查、监测、治理和立法管理的工作力度,取得了显著成绩。

2.6.1地质灾害防治管理和法制建设

地质灾害防治法规建设的基本框架已经建立。

(1)国家法律体系

已经由全国人大审议通过并付诸实施的相关法律有《环境保护法》、《矿产资源法》、《水土保持法》、《水法》、《防洪法》、《森林法》等。2003年3月国务院颁布了《地质灾害防治条例》。

(2)部门法规体系

从1993年开始,原地质矿产部及国土资源部先后颁布实行了地质灾害防治工程勘查、设计、施工、监理单位资质管理办法,相继为全国各行业各部门的近千家单位颁发了各类各级资质证书1500多个,提高了地质灾害勘查和治理的质量与水平;1999年初国土资源部第4号令发布了《地质灾害防治管理办法》。这些法规政策为地质灾害防治管理工作提供了法律保障,使我国地质灾害防治逐步走上法治化、规范化的轨道。

(3)地方法规制度

近年来,全国已有29个省(区、市)相继出台了地质环境、地质灾害方面的地方性法规、条例48件,这些法规、条例的出台,有力地推进了全国地质灾害监测预警体系的建设和地质环境管理、保护工作。

2.6.2地质灾害调查

近十多年来,在国土资源部(原地质矿产部)的组织领导下,有计划、分步骤、由浅入深、由粗至细在全国开展地质灾害调查工作,在一定程度上掌握了地质灾害的形成原因、发育分布规律、危害特征和防治方法,为今后的地质灾害防治工作奠定了基础。主要调查工作及成果如下:

(1)全国地质灾害现状调查及其成果

1991年。主要采取收集、分析、整理已有的地质灾害资料和成果的方法,编制了调查报告《中国地质灾害》和《中国分省地质灾害图集》。该成果初步全面反映了全国各省(区、市)地质灾害的类型及其发育特点、形成的地质环境背景及主要诱发因素。

(2)1∶50万以地质灾害为重点的31个省(区、市)区域环境地质调查

1992~2003年。先后概略查明了全国31个省(区、市)的环境地质背景、人类工程活动与地质环境相互作用和影响因素;初步查明了开发利用自然资源诱发的主要地质灾害、特殊不良地质环境条件和环境地质问题的发育特征和分布规律。为各级政府制定减灾、防灾、国土开发与整治、经济建设和社会发展规划,以及地质环境监督管理提供了宏观决策依据。

(3)以县(市)为单元的地质灾害调查与区划工作

自1999年开始,在全国范围内部署并逐步开展的以县(市)为单元的地质灾害调查与区划工作,主要目的是查明隐患点、划出地质灾害易发区。并对重要隐患点建立县、乡、村三级群测群防监测预报预警体系。

每个县(市)都分别取得了如下4方面工作成果:①编写了《县(市)地质灾害调查与区划研究报告》;②编制了《地质灾害分布与易发区图》、《地质灾害防治规划图》等系列图件,制定了地质灾害防治规划,对重要地质灾害隐患点编制了防灾预案;③建设了“县(市)地质灾害调查与区划信息系统”;④建立了县、乡、村群测群防监测体系。

实践证明,本项调查与区划工作为下一步国家和地方进行地质灾害区划、指导编制地质灾害防治规划打下了良好基础;经过项目工作建立起来的群测群防监测体系,已经发挥了良好作用,2002年成功预报地质灾害703次,避免人员伤亡19120人。另外,该项工作采取了边调查边宣传的方法,在很大程度上提高了公众对地质灾害的认识程度和防范意识。

2.6.3地质灾害监测

(1)监测机构

截至2001年,已形成了以中国地质环境监测院、全国31个省级地质环境监测总站(院、中心)和217个地级监测分站组成的全国地质环境监测体系。直接从事地质环境监测工作的人员有3000多人。对地质灾害开展调查和监测工作,是各省(自治区、直辖市)地质环境监测总站(院、中心)及分站的重要工作内容之一。

(2)群测群防体系效益显著

从1999年开展“县(市)地质灾害调查与区划”工作以来,在查明地质灾害隐患点的同时,对重要隐患点建立了县、乡、村三级群测群防监测体系。目前,全国已经建立群测群防监测点7000多个,发挥了良好作用,取得了显著效益,1998~2003年成功预报地质灾害共1093起,避免人员伤亡6.4万余人(图2.19)。

图2.19群测群防成功预报地质灾害情况

(3)地面沉降监测

长江三角洲地区,仅上海市建立了覆盖全市的较为完善的、由基岩标、分层标、GPS观测点、地面水准点和地下水监测孔等构成的地面沉降监测网络外,2002年江苏的苏锡常地区也在个别地区建立了分层标。

环渤海地区只有天津市在城区建立了7组分层标,而且多兴建于1985年以前。北京市的3组基岩标和分层标正在建设之中,河北和山东省没有专门监测设施。

(4)三峡库区地质灾害监测

截至2002年2月,三峡库区20个市(区、县)已建17个地质环境监测总站。已完成的主要监测工作是:建立了秭归—巴东段(50km长)地质灾害GPS监测网并投入监测运行。该网包括国家级控制网(A级)、基准网(B级)、滑坡监测(C级)三级GPS监测网,对12个单体滑坡进行监测,共建有59个GPS监测点。

(5)2003年首次开展全国地质灾害气象预报预警

2003年4月7日,国土资源部和中国气象局签订了《关于联合开展地质灾害气象预报预警工作协议》。协议规定:从2003年起,每年5~9月两部局联合开展全国地质灾害气象预报预警。2003年6~9月,进行了首次全国地质灾害气象预报预警工作。在此期间,中央电视台于19点30分的《天气预报》节目中,先后发布了56次“地质灾害气象预报预警”信息;国土资源部的中国地质环境信息网也发布了109次“地质灾害气象预报预警”信息。其中,两次“5级警报”先后于7月9日和19日由中央电视台发布,警示湖南张家界、吉首、常德,湖北荆州南部、恩施南部,重庆酉阳地区,长江三峡地区居民,注意防范降雨诱发的滑坡、崩塌、泥石流灾害。

“地质灾害气象预警”信息播出后,收到了良好的社会效益和经济效益。据不完全统计,2003年汛期(6~9月)全国降雨诱发的危害较严重的突发性地质灾害264起,其中有101起(至少878处)地质灾害发生的时间和地点位于预报预警范围内,有效减轻了地质灾害造成的损失。

另外,此项工作也得到地方各级政府的赞同和积极响应,2003年当年即有湖南、浙江、河北、山西、山东、安徽、青海、湖北等16个省,陆续开展了“地质灾害气象预报预警”信息发布工作。此项工作很快向全国各省(区、市)和县(市)推进,推动了地方政府地质灾害防治工作的进程。

2.6.4地质灾害治理

(1)地质灾害的工程防治

1992~1998年,原国家计委和原地质矿产部安排了第一批地质灾害专项治理工程项目,如长江链子崖危岩体、黄腊石滑坡、鸡扒子滑坡、重庆豆芽棚滑坡等。累计已治理地质灾害几十处。

1999~2002年,国土资源部中国地质调查局启动了“地质灾害勘查与治理示范”项目,共布置重大地质灾害勘查与治理示范工程101项。另外,国土资源部还以“两权”经费下达了一些地质灾害勘查治理项目;近几年,部分省(区、市)设立了地质灾害防治专项资金,也投资治理了一批地质灾害隐患点。

据不完全统计,截至2002年底,全国已完成重大地质灾害前期勘查可行性论证273处,完成重大地质灾害治理工程522处。通过重点地质灾害防治工程的实施,保护了人民生命财产安全,有效地维护了国家的安定团结和社会稳定,保障了国民经济的发展,在国土资源开发利用和生态环境保护方面也取得了卓有成效的探索。

(2)搬迁避让

我国突发性地质灾害主要分布在老、少、边、穷地区,处在这些地区的居民,大都依山建房,远离城镇,不仅生产生活不便,而且经常受到滑坡、崩塌、泥石流的威胁,对其进行工程治理既不可能也不经济。因此,有步骤地实施搬迁避让,且与山区脱贫致富结合起来,是符合我国国情的有效减灾措施。近几年,北京、山西、福建、湖北、广东、陕西等省(市)已经开展大量搬迁避让工作。

(3)地质灾害应急处置

我国地质灾害在每年的主汛期(5~9月)集中大量暴发。因此,国土资源部在每年汛前和汛期均采取地质灾害应急处置措施。主要包括以下几方面工作:开展地质灾害巡查,编制地质灾害防灾预案;建立汛期地质灾害应急指挥系统;实施应急勘查及应急治理工程。

通过汛期地质灾害应急处置,保护人民群众的生命财产安全,是政府实施“以人为本”思想的战略举措。现在。地质灾害应急处置已成为各级政府和科研单位关注的头等大事,是保障地方政治、经济发展的战略基础。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。

本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。

最新留言

刚看见一个妹子,很漂亮!http://r7h.qijianmin.com/

顶一下,收藏了!http://3bi.net/post/2947.html/

经典!http://3bi.net/post/2947.html/

刚分手,心情不好!http://3bi.net/post/2947.html/

我就搞不明白了,看帖回帖能死人么,居然只有我这么认真的在回帖!http://3bi.net/post/2947.html/

楼主主机很热情啊!http://7i6o.gzgxpack.cn/

今天上网不回帖,回帖就回精华帖!http://tyk.enyasy.com/

看帖不回帖都是耍流氓!http://3bi.net/post/2947.html/